私たちの身体には、生きてきた時間の分だけ「くせ」が刻まれています。

それは、姿勢や動作、感情の傾向と密接に結びつきながら、知らず知らずのうちに心身の状態に影響を及ぼしています。

例えば、

・片側の肩にだけいつもバッグをかけていると、片方の肩が下がっていく

・立っているときに片足にばかり体重をかけていると、骨盤や背骨が少しずつ傾いていく

・猫背姿勢が続けば、呼吸は浅くなり、胸まわりの筋肉や関節が硬くなる

・つま先重心のクセがあると、膝や腰に負担がかかりやすくなる

・足を組むクセがあると、骨盤がねじれ、片方の股関節にだけ負担がかかる

こうした体のくせは、最初はほんの小さな違いにすぎません。

けれど、年月を重ねるうちに筋肉や関節、呼吸のパターンに深く刻み込まれ、やがて「姿勢の歪み」や「呼吸の浅さ」、さらには肩こり・腰痛・疲れやすさといった心身の不調として現れてきます。

心の状態にも影響を与え、やる気が出ない・気持ちが沈みやすいなど、メンタル面にも静かに影響を及ぼしていきます。

ヨガとの出会いで体感した「心の軽さ」

あるとき、海外の寺院で行われていたハタヨガのクラスに参加する機会がありました。

それまで日本ではリラックス系のヨガしか受けたことがなかった私にとって、そのクラスはとても新鮮でした。

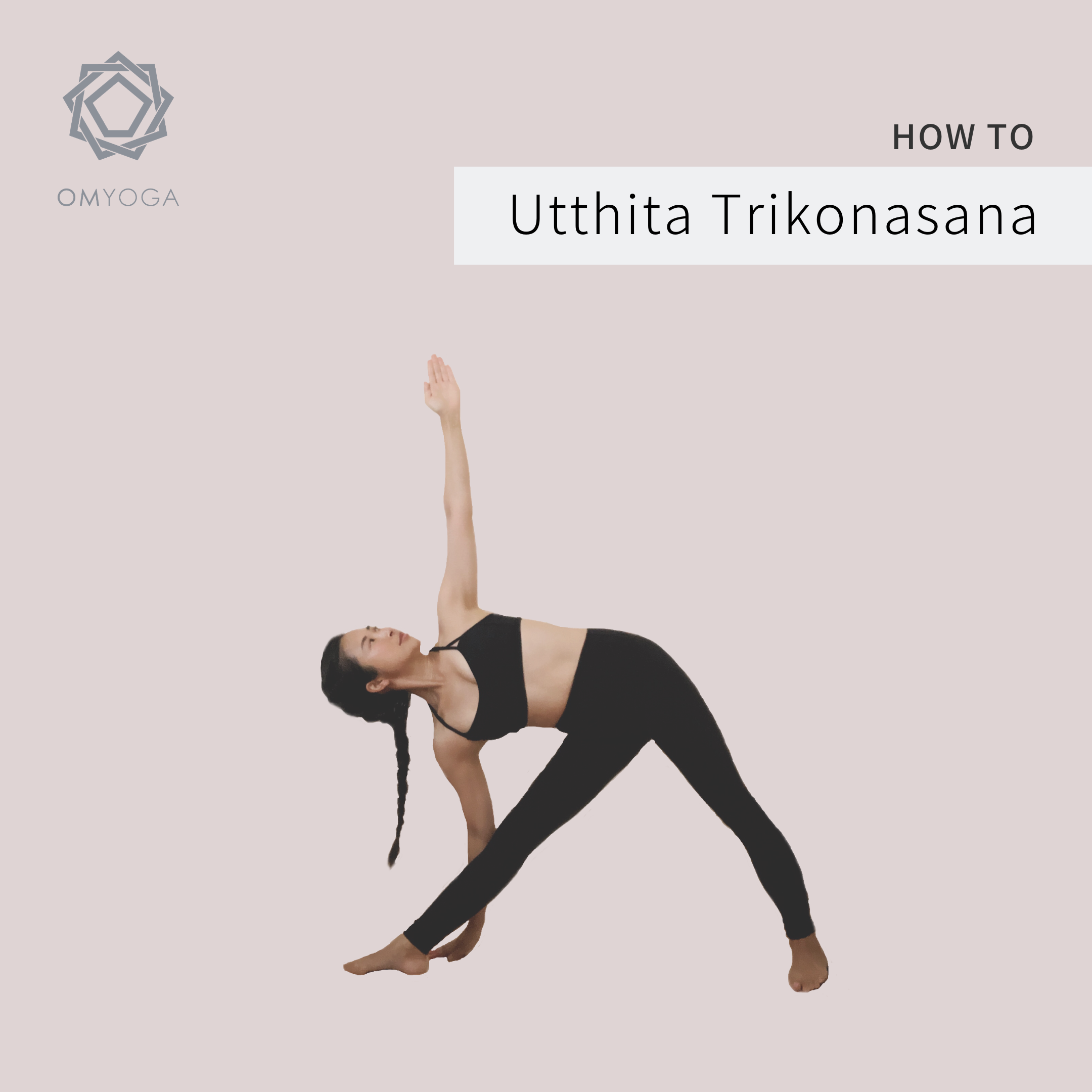

長い時間をかけて太陽礼拝を繰り返し、立位から座位、そして逆転のポーズまで、全身をあらゆる方向に丁寧に動かしていく練習。

静かだけれども力強い呼吸の音が、石造りの寺院の天井に反響していました。

クラスが終わったあと、心がふっと軽くなり、穏やかさと同時に芯からの元気が湧いてきたのを今でもはっきり覚えています。

まるで、身体の奥にこもっていた滞りが一気にほどけたような感覚でした。

その瞬間、私は直感的に思いました。

「瞑想ばかりしている場合じゃない。まず、体をちゃんと動かさなきゃいけない」と。

これが、私がヨガのポーズ(アーサナ)にのめりこむきっかけであり、やがて指導者の道に進む原点になりました。

ヨガの多様性と、解剖学的な視点の役割

ヨガには多様な流派やスタイルがあります。

身体操作を通してエネルギーを扱う伝統的なハタヨガ、心理的な作用を重視するもの、より肉体を重視する現代的なハタヨガヨガ……。

それぞれに価値があり、どれが「正解」というものではありません。

ただ、流派によってポーズのとり方や強調点が違うため、似たような体型の変化や、特定の部位を痛める人が続出することもあります。

そんな中で、私自身が多くの練習を重ねて辿り着いたのが、解剖学的な視点をベースに身体を整えることでした。

なぜなら、それが一番「中立」を感じられる方法だったからです。

解剖学的に整えると、何が起こるのか

解剖学的な視点で身体を整えると、長年染みついていた「体のくせ」が少しずつほどけていきます。

骨格や筋肉、関節の構造に即して姿勢や動きを整えていくことで、身体は自然と本来の方向性を取り戻していくのです。

ここで大切なのは、単なる「見た目の姿勢」ではなく、内部の構造と機能が調和することです。

例えば、骨盤が中立に近い位置に整うと、腰椎のカーブが自然な形に戻り、横隔膜が上下にしなやかに動き始めます。

これによって呼吸が深くなり、自律神経のバランスが整い、眠りやすくなったり、イライラしにくくなったりといった変化が生まれます。

また、胸郭が広がることで心臓や肺が十分に機能できる空間が生まれ、内臓の位置や血流も整っていきます。

筋膜の緊張が偏っていた部分が解放されると、神経の伝達もスムーズになり、慢性的な頭痛やこり、だるさが和らぐケースも多く見られます。

つまり、解剖学的に整えることは「外見を整える」だけではなく、身体内部の環境を整え、心と体の土台を整えることでもあるのです。

そして、それは比較的早い段階で目に見える変化にもつながります。

・足がまっすぐになる

・腰回りがすっきりと細く見える

・頭痛や肩こりが軽くなる

・眠りが深くなる

これらの変化は一つ一つが独立して起こるわけではなく、骨格・筋肉・呼吸・神経といった多層的な仕組みが連動することで生まれてきます。

そのため、表面的な「柔軟性」や「筋力」だけを追いかけても得られない、根本的な変化を感じる人が多いのです。

不要な緊張を手放し、自然な筋力を呼び戻す ― 中立という指標

解剖学的に整えるということは、ただ力を抜くだけではありません。

不要な緊張を手放しながら、必要な部分には自然な筋力を呼び戻していくことです。

そして、バランスをとるためには“指標”が必要です。

ただ「リラックスして」と言われても、どこまで力を抜けばいいのか、どこに力を残せばいいのかは分かりにくいものです。

ここで大切になるのが「中立」という考え方です。

一般的に「ニュートラル」というと、一つの標準姿勢を指すことが多いのですが、中立はそれとは異なります。

中立とは、いくつもの動きのパターンごとに存在する指標であり、身体の構造や方向性に応じた複数の中立ポイントがあるという考え方です。

解剖学的な中立を指標にすると、力を入れすぎることも、抜きすぎることもなく、自然な位置へと身体を導くことができます。

私は、この中立の感覚を丁寧に伝えることを大切にしていて、それをOMYOGAで実践的に提供しています。

体・心・精神をそれぞれの観点から整える

私のベースにあるのは、

・体は「解剖学」から学ぶ

・心は「心理学」から学ぶ

・精神的なことは「宗教や哲学」から学ぶ

という考え方です。

これまでヒンドゥー教や仏教を中心に学んできましたが、それぞれの方法や言葉は違っても、根底にある方向性には共通するものを感じています。

瞑想の前に、まず身体を整えるという選択

私はもともと瞑想から入ったタイプでしたが、長年瞑想をしていくうちに、心の状態を整える前に「体のくせ」を整えることがいかに大切かを痛感しました。

体はもっとも粗大で、変化が目に見えやすく、働きかけやすい存在です。

身体が整えば、呼吸が深まり、神経・ホルモン・免疫が整い、心も本来の穏やかでしなやかな状態に戻っていきます。

だからこそ、瞑想に向かう前の準備として、身体を整えるヨガの実践はとても有効なのです。

おわりに ― 実践がもたらすもの

体のくせは、心と体の両方に影響します。

それを解剖学的な視点から丁寧に整えていくことは、単なる姿勢矯正ではなく、心身を本来の状態へと戻していく深いプロセスです。

私のクラスでも、長年悩んでいた腰痛や頭痛が軽くなったり、呼吸が自然と深まって眠れるようになったりといった声をよく耳にします。

見た目の変化以上に、「自分の体を信頼できるようになった」という感想が多いのが印象的です。

ヨガには多様な方法があります。

どれが正解ということではなく、自分にとって響く実践を選び、積み重ねていくことが大切です。

私にとっては、それが「解剖学を基盤とした身体の中立を育てるヨガ」でした。

この道は一朝一夕ではありません。

しかし、少しずつ身体の声を聴き、日々の中でバランスを育てていくことが、結果として心の軽やかさと深い瞑想へと自然につながっていくと私は思います。